- अतुल्य उत्तराखंड के लिए डॉ. एलएम उप्रेती

अगर मैं कहूं कि 25 साल की अनीता गोदारा, 46 साल की कंवराई देवी और 25 साल के गोविंद कुमार वाल्मीकि अपनी मौत के बाद भी जीवित हैं, तो आपको हैरानी जरूर होगी। ये तीनों ही राजस्थान के रहने वाले हैं और अलग-अलग हादसों में इनकी जान गई। लेकिन इन तीनों का ही दिल आज भी तीन अलग-अलग लोगों के शरीर में धड़क रहा है, इनका दिल जिंदा है। यही नहीं ब्रेन डेड होने के बाद परिवार की सहमति से इनके दूसरे अंगों को भी दान कर दिया गया। यानी ये कई दूसरे लोगों को जिंदगी दे गए। इसी साल 8 मार्च को हैदराबाद के एलबी नगर के कामिनेनी अस्पताल से जुबली हिल्स के अपोलो अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से एक डोनर हृदय एक मरीज को पहुंचाया गया। सड़क और मेट्रो दोनों से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में पूरी की गई। ये तो थी राजस्थान और हैदराबाद की बात, अब बात उत्तराखंड की…।

पिछले साल जुलाई में हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला 25 साल का सचिन कांवड़ लेने आया था। रुड़की में 23 जुलाई को एक हादसे में घायल होने के बाद 30 जुलाई को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। इसके बाद उत्तराखंड में पहली बार ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उसके दान किए गए अंगों को एम्स ऋषिकेश से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक 18 मिनट में पहुंचाया गया। यह दूरी 28 किमी की थी। इसके बाद इन अंगों को हवाई जहाज के जरिये अलग-अलग जगहों पर अंगदान का इंतजार कर रहे मरीजों तक पहुंचाया गया। सचिन के डोनेट अंगों से पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती एक व्यक्ति को किडनी और पेनक्रियाज जबकि दिल्ली स्थिति इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) में भर्ती 2 अलग-अलग व्यक्तियों को किडनी और लिवर प्रत्यारोपित किया गया। इसके अलावा उसके नेत्रदान से भी दो लोगों की जिंदगी में उजाला आ गया।

बीमारियों की चपेट में आने के कारण (कॉर्निया, लिवर), दवाइयों के अधिक सेवन, प्रदूषण (ब्रिक्क या किडनी), डायबिटीज के कारण (पैंक्रियाज), दुर्घटना (अंग-भंग) जेनेटिक कारणों (थैलेसीमिया), बोन मैरो या स्टेम सेल (ब्लड कैंसर), कार्डियोमायोपैथी (दिल) वालवुलर डिजीज (दिल के वॉल्व), पल्मोनरी फाइब्रोसिस (फेफड़ा) अनेक कारणों से जब अंग काम करना बंद कर देते हैं तो उनको दूसरे व्यक्ति से उस अंग को प्राप्त कर बीमार के शरीर में लगाया जा सकता है, इसी को कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण नया विषय है। जन जागरूकता न होने के कारण हमारे देश में बहुत कम संख्या में अंगदान होते हैं। इक्कीसवीं सदी आते आते पहले नेत्रदान (अब कॉर्निया दान) करने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ऐसा लगातार जागरूकता, नेत्र बैंकों की स्थापना, सामाजिक सहयोग तथा नेत्र प्रत्यारोपण के लिए सकारात्मक पर्यावरण सृजन और प्रत्यारोपण के लिए मजबूत होते तंत्र के कारण संभव हो रहा है।

जीते हुए भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान की तरह ही अपने कुछ अंगदान कर सकता है, 18 वर्ष से 70 वर्ष तक। इसमें एक गुर्दा (किडनी), यकृत (लिवर) का 30 प्रतिशत टुकड़ा, खाल (स्किन) का कुछ भाग, कुछ फिट आंत (स्मॉल इंटेस्टाइन), अस्थि मज्जा (बोन मैरो) आते हैं। अंगों को प्रत्यारोपिक करने से पूर्व ब्लड ग्रुप की तर्ज पर ही टिशू टाइपिंग करनी होती है, जितने अधिक एंटीजन समान होते हैं, प्रत्यारोपण सफल होने की संभावना उतनी ही बढ़ती है। समान जुड़वा बच्चों के क्योंकि एंटीजन एक ही होते हैं, इनमें अंग प्रत्यारोपण पूर्ण सफल होता है। वर्ष 1954 में जोजफ मरे नाम के सर्जन द्वारा पहला सफल गुर्दा प्रत्यारोपण ऐसे ही जुड़वा भाइयों में किया गया था। जिसमें छोटे भाई की एक किडनी बड़े भाई में प्रत्यारोपित की गई। दोनों ने ही आगे सामान्य जीवन जिया। इसके बाद गुर्दा प्रत्यारोपण के अनेक सफल ऑपरेशन किए गए। गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए उनको 1990 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह आज भी फादर ऑफ रिनल ट्रांसप्लांट के रूप में जाने जाते हैं। देश में पहला दिल का प्रत्यारोपण प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन डॉ. पी वेणुगोपाल ने एम्स दिल्ली में 3 अगस्त 1994 को किया था। इसी दिन को भारतीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलब्धि के लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

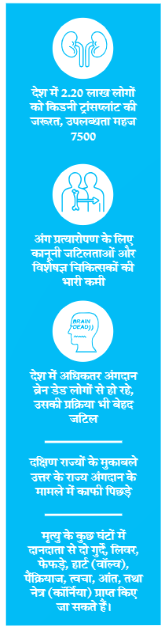

जागरूकता का अभाव, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक उदासीनता, अंग निकालने, प्रत्यारोपित करने की सुविधा और वैध अनुमति वाले अस्पतालों की भारी कमी, विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी तथा कानूनी जटिलताएं भी बड़ा कारण हैं, जिनकी वजह से अंगदान के प्रयासों को सफलता नहीं मिल पा रही है। देश में टिशू टाइपिंग की सुविधाएं भी सुलभ नहीं हैं, यदि कहीं हैं भी तो ये काफी महंगी भी है। नहीं तो ब्लड ग्रुप की तरह ही हर व्यक्ति अपना टिशू टाइप जान सकता।

बस नाम का ‘सोटो’

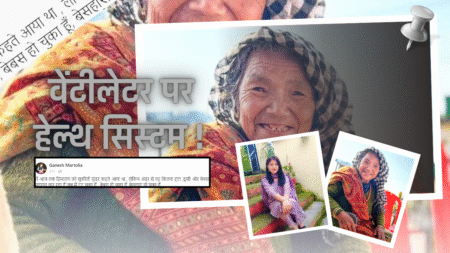

अंग प्रत्यारोपण की डिमांड का पता लगाने तथा ट्रांसप्लांट की सुविधाओं के विकास, प्रशिक्षण, पंजीकरण निगरानी के लिए जहां राष्ट्रीय स्तर पर नोटो यानी नेशनल आर्गन एवं टिश्यू ट्रांस्प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं राज्य स्तर पर सोटो यानी स्टेट आर्गन एवं टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। हालांकि उत्तराखंड में सोटो महज रस्म अदायगी के लिए है। उसे साधन संपन्न नहीं बनाया गया है। सोटो के लिए नोडल अधिकारी तो नियुक्त है, लेकिन न तो फंड की व्यवस्था है, न स्टॉफ की। इससे अंगदान को लेकर राज्य की गंभीरता का पता चलता है।

देश में होने वाले अंग दान का बड़ा हिस्सा मृत मस्तिष्क (ब्रेन डेड ) रोगियों से आता है। सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजुरी के कारण लंबे समय तक कोमा में रहने वाले ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों की सहमति से कानूनी प्रक्रिया द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा ब्रेन डेड घोषित किए जाने के उपरांत इनके अंग प्रत्यारोपण के लिए निकाल लिए जाते हैं। उनको निश्चित समय अंतराल के भीतर उन चिकित्सालयों तक पहुंचा दिया जाता है और लाभार्थियों को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। अंगों को हवाई जहाज के माध्यम से, या फिर ग्रीन कॉरिडोर (प्रशासन के सहयोग से अन्य सभी प्रकार के वाहनों को रोकते हुए अंग ले जा रहे वाहन को रास्ता देना) बनाकर एक स्थान से दूसरे शहर तक भी पहुंचाया जाता है। दो गुर्दों से दो व्यक्ति, एक लिवर 2 से 3 व्यक्ति, दो फेफड़े, दो कॉर्निया, दिल के वॉल्व और कभी तो पूरे दिल को धड़कते हुए, एक शहर से दूसरे शहर तक कुछ ही समय में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार एक ब्रेन डेड व्यक्ति कई को जीवन दे सकता है।

हमारे देश में मृत व्यक्ति (कैडेवर) से अंग प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है, जबकि विकसित राष्ट्रों में यह आम बात है। ऐसा, सामाजिक और धार्मिक कारणों, कानूनी जटिलताओं और जागरूकता के अभाव में है। मृत व्यक्ति (प्रायः सड़क दुर्घटना के मृत), सडन डेथ के मामलों में परिवार के सदस्यों के सहयोग से यह संभव हो सकता है। आजकल बहुत लोगों द्वारा जीवित रहते अपने अंगदान का संकल्प (आम भाषा में इसे प्लेज करना या गिरवी रखना) लिया जाता है। मृत्यु होने पर परिवार के वारिस जल्दी से अस्पताल को सूचित कर अपने मृत परिजन के अंगों का दान करा सकते हैं, जिनको प्रत्यारोपित कर अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। इस तरह मृत्यु के कुछ घंटों में दानदाता से दो गुर्दे, लिवर, फेफड़े, हार्ट (वॉल्व), पैंक्रियाज, त्वचा, आंत, तथा नेत्र (कॉर्निया) प्राप्त किए जा सकते हैं।

मृत्यु से पहले उनके लोग शरीर दान का भी संकल्प (संस्थानों को प्लेज) कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिकों की है। कानूनी रूप से बड़े संस्थान या मेडिकल कॉलेज द्वारा इन शरीरों को अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि व्यक्ति द्वारा अंगदान और शरीरदान दोनों का संकल्प लिया गया था और मृत्यु ऐसे चिकित्सालय में हो जहां अंगदान और देहदान दोनों की सुविधा भी हो तो अंगदान को प्राथमिकता देते हुए शेष शरीर परिजनों को सौंप दिया जाता है।

हमारे देश में अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया के संपादन के लिए संसद द्वारा कानून बनाया गया है। जिसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत अंग को निकालने, संग्रहीत करने और ट्रांसपोर्ट करने तथा प्रत्यारोपित करने के लिए अलग-अलग प्रकार के लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है ताकि मनुष्य के अंगों की तस्करी (ऑर्गन ट्रैफिकिंग) को रोका जा सके।

यहां यह समझना भी जरूरी है कि अंगों को खरीदना अपराध है। इसलिए अंग सिर्फ दान में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत, अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार से इसके लिए भी समुचित प्राधिकारी से अनुमति भी जरूरी होती है। देश में यद्यपि अंग प्रत्यारोपण से अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं किंतु कुछ चुनिंदा चिकित्सालयों में ही ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अनेक बार मानव अंगों की तस्करी के प्रकरण सामने आने के कारण जहां इस अभियान को आपेक्षित गति नहीं मिल सकी है। वहीं कानूनी जटिलताओं के कारण भी देश में अंगदान और प्रत्यारोपण का सकारात्मक माहौल नहीं बन सका है।

दक्षिण भारतीय कुछ राज्यों ने काफी समय पहले ही अपने यहां इसके लिए तंत्र विकसित कर लिया था, लेकिन उत्तरी भारत के राज्य इस तरह का कोई तंत्र विकसित करने में पीछे ही रह गए हैं। जहां यह कुछ चुनिंदा अस्पतालों तक ही सीमित रह गया है। प्रदेश में अंग दान के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्थक उपाय करने होंगे। अधिक से अधिक संस्थानों को अंगों को निकालने, संग्रहीत करने, परिवहन और प्रत्यारोपण की सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रेरित करना होगा। चिकित्सालयों में अंगदान कमेटियों के गठन सहित राज्य में सोटो को व्यापक विस्तार देना होगा। राज्य के मेडिकल कॉलेजों तथा अन्य बड़े सरकारी और गैरसरकारी चिकित्सालयों को इसके अंतर्गत लाने के लिए योजना बनाए जाने की भी आवश्यकता है। अलग-अलग माध्यम से विद्यार्थियों और आम जन को अंगदान और प्रत्यारोपण के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए तथा इस विषय को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना आवश्यक है।

यह भी पढ़़ें : लेखन का अंकुरण …दीवार पत्रिका