उत्तराखंड के पहाड़ी अंचल में आज भी बहु-बेटियां ससुराल और मायके में च्यूड़ा, आरसा, सीज़न की दालें, उस सीज़न के कुछ फल, जंबू-फरण समौण या बुज्याड़ी के रूप में देती और लेती हैं। यही नहीं विशेष अवसरों पर भाई-बहनों के बीच भी भंगजीरा, च्यूड़ा, अखरोट, आरसा आदि के गिफ्ट लिए और दिए जाते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की कटाई मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा जल्दी शुरू हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुखतः किंणस्यालू, सुखनंदी, डिमर्या, बर्मा, लाल साटी सहित कुछ अन्य प्रजातियों को च्यूड़ा बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर किसी भी घर-परिवार में च्यूड़ा कूटे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए या तो ये बार-त्यौहार का अवसर होगा और या तो कोई न कोई खुशखबरी होगी।

वैसे तो वर्ष में एक बार जैसे दीपावली के आसपास अमीर-गरीब सभी के घरों में धान के चूड़े बनाये जाते हैं, क्योंकि दीपावली के समय ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धान की लवाई-मंडाई के बाद साटी/धान के बुखणे और च्यूड़ा बनाया जाता है। नए धान से बनाए गए चूड़े को सबसे पहले भूमि के देवता भूम्याल, स्थानीय ईष्ट देव के साथ-साथ घर की चारों दिशाओं में थोड़ा-थोड़ा छिटक कर अर्पित किया जाता है, यानि ईष्ट देवों को याद कर अगली बार भी अच्छी फसल की कामना धरती, अग्नि, जल, आकाश, कृषि के सहायक तत्वों को नवाण (नवाण यानी नया अनाज) चढ़ाया जाता है।

यह भी पढ़ें : श्रीनगर के Aman Semalty को इसादे बिजनेस स्कूल बार्सिलोना में 1 करोड़ की स्कॉलरशिप

पहाड़ के इकोसिस्टम में सीढ़ीदार खेत, उन खेतों में लहलहाते बारहनाजा और ऊखीड़ (ऐसा धान जिसमें रोपाई नहीं की जाती बल्कि सीधे तैयार किए गए खेतों में बीज छिड़ककर उगाया जाता है) के धान और सेरों में उगाए गए धान (ऐसे सीढ़ीनुमा खेत जिनकी मिट्टी बेहद उपजाऊ होती है और इन खेतों में पानी भरकर धान की रोपाई की जाती है) की फसल लहलहाती है। कटाई के बाद धान को खेत के लगभग मध्य भाग में गोल चक्रीय आकार में बालियों को केंद्र की तरफ रखते हुए एक के ऊपर एक ढेर लगाते हुए काटे गए धान को रखा जाता है। उसके केंद्र में धान की बालियों वाले हिस्से को खूब सारी पराली और कभी-कभी वर्षा की संभावना देखते हुए तिरपाल या पॉलिथीन से भी ढक देते हैं। इस ढेर को मौसम के अनुसार 5 से 7 दिन तक ही रखा जाता है. गढ़वाली में धान के इस गोल घेरे वाले ढेर को क्वोनका कहते हैं। तब 5 या 7 दिन बाद धान की मंडाई की जाती है।

नवाण का मतलब है सीजन के खानपान से रिचार्ज या टीका, यह नवाण हमारे शरीर में रोगरोधी शक्ति पैदा कर हमें कई बीमारियों और कुपोषण से बचाता है। नवाण को सीज़न का (प्राकृतिक वैक्सीन) कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा। – विजय जड़धारी, प्रणेता, बीज बचाओ आंदोलन

पहाड़ के अधिकतर क्षेत्रों में अभी भी पांव से धान की मंडाई की जाती है। सड़क किनारे के कुछ क्षेत्रों में लोहे के ड्रम पर धोबी पछाड़ कर या अब थ्रैसर मशीन द्वारा भी धान की मंडाई की जाने लगी है। ऊखीड़ वाले धान को होली के बाद यानि मार्च-अप्रैल में बोया जाता है जबकि इसी समय रोपाई वाले खेतों के लिए धान की बीज्वाड़ (धान की पौधशाला/क्यारी) भी इसी समय बोई जाती है और बाद में बरसात के दिनों में मई-जून में धान की रोपाई की जाती है।

मंडाई के बाद धान को सुखाने के पश्चात् साफ किए गए अच्छे धान को अगले वर्ष की फसल और च्यूड़ा बनाने के लिए अलग रख लिया जाता है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की लक्ष्मी पूजा, भागवत कथा, सत्यनारायण कथा के अलावा विवाह संस्कार और मुंडन संस्कार के अवसर पर भी च्यूड़ा बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि पहाड़ के धान से बनाया गया च्यूड़ा सर्वाधिक पवित्र माना जाता है।

मंडाई के बाद धान को सुखाने के पश्चात् साफ किए गए अच्छे धान को अगले वर्ष की फसल और च्यूड़ा बनाने के लिए अलग रख लिया जाता है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली की लक्ष्मी पूजा, भागवत कथा, सत्यनारायण कथा के अलावा विवाह संस्कार और मुंडन संस्कार के अवसर पर भी च्यूड़ा बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि पहाड़ के धान से बनाया गया च्यूड़ा सर्वाधिक पवित्र माना जाता है।

च्यूड़ा बनाने के लिए धान को चौड़े बर्तन में रात भर (8 से 10 घंटे) भिगो कर रख दिया जाता है फिर पानी निथार कर अब तैयारी कर ली जाती है च्यूड़ा कूटने की। एक दिन पहले ही ओखली की साफ-सफाई कर मिट्टी गोबर के लेप से लिपाई-पुताई कर ली जाती है. ओखली से थोड़ी दूरी पर चूल्हा/डाडौ और भूनने वाले लकड़ी की करछी बिल्कुल तैयार रहती है।

चूल्हे में भीगे हुए धान को डाडौ कड़ाहीनुमा बर्तन में भुजौण्या या पुतरौऊ से हिलाते हुए भूना जाता है, जैसे ही बर्तन में खील जैसा बनने लगता है इस गरम-गरम चटकते हुए धान को ओखली में लकड़ी की गंज्यालों (लकड़ी के लंबे मूसल जिन पर कूटने वाले सिरे पर लोहे की रिंग लगी होती है और ये तैलिंगु बांज की लकड़ी से बनाये जाते हैं) से फटाफट महिलाएं कूटती और पलटती हैं, और थोड़ी ही देर में भूने हुए धान की खुशबू वातावरण में फैल जाती है और आसपास के लोगों को पता चल जाता है कि फलां-फलां के यहां चूड़े कूटे जा रहे हैं। पत्थर की ओखली का चूड़े कूटने में विशेष योगदान होता है, क्योंकि अगर ओखली अच्छे पत्थर से नहीं बनी है तो च्यूड़ा कूटते वक्त गंज्याले की चोट से ओखली के पत्थर के कण चूड़े में मिलकर उसका मजा ख़राब कर सकते हैं। इसलिए च्यूड़ा कूटते वक्त अच्छी ओखली वाले घरों का महत्व बढ़ जाता है।

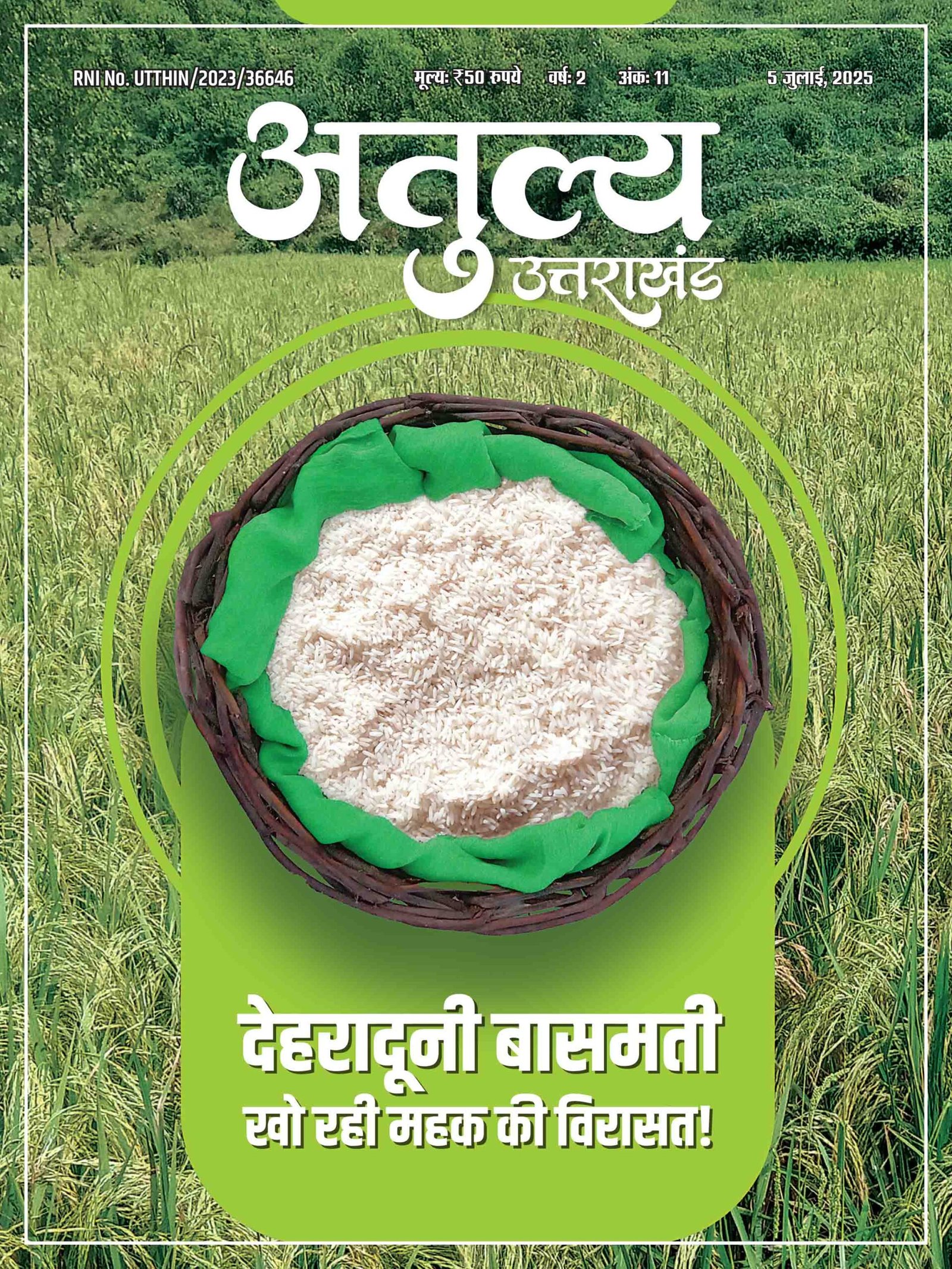

ओखली में कूटे गए धान तेज गंज्यालों/मूसलों की चोट से चपटे होकर चूड़े का आकार ले लेते और फिर इनको देव रिंगाल से बने सुप्पों में फटक कर भूसा अलग कर लिया जाता जो गाय-भैंस के चारे के काम में आता और सफेद या लाल चूड़े की पहली कटोरी देवता के थान में चढ़ा दी जाती लेकिन उससे पहले थोड़े से चूड़े अग्नि देवता को चूड़े के चूल्हे में ही अर्पित कर दिए जाते। फिर एक-एक मुट्ठी सबको गफ्फा मारने के लिए दे दी जाती। चूड़े पहाड़ में आदर-सम्मान और प्रेम का प्रतीक माने जाते रहे। यही वजह है कि तमाम तरह के वैश्विक और बाजारी उत्पादों तथा महंगे से महंगे ब्रांड की मिठाइयां पहाड़ी चूड़े के सामने फीकी पड़ जाती हैं।

- Atulya-Uttarakhand/तीरंदाज ब्यूरो के लिए जेपी मैठाणी